給与を「○○Pay」などのキャッシュレス決済サービスで支払う「給与デジタル払い」。これまで、現金か銀行口座などへの振り込みでしか認められていなかった給与の支払い方法を拡充する試みだ。内閣府が4月5日に実施した作業部会の議事録によれば、政府は2021年度の早期に給与デジタル払いを制度化する方針という。

もともと21年春のスタートが予定されていたといわれる「給与デジタル払い」。しかし、20年に不正出金が相次いだ「ドコモ口座」事件の影響などでセキュリティを巡る議論が停滞しており、実際に動き出すのはもう少し先になるとみられる。

では、そもそも給与のデジタル払いとはいったいどういう仕組みなのか。本記事ではその内容や、企業・労働者への影響を、厚生労働省が公開している議事録や資料を基に解説する。

現金、口座振り込みに続く“第3の支払い手段”

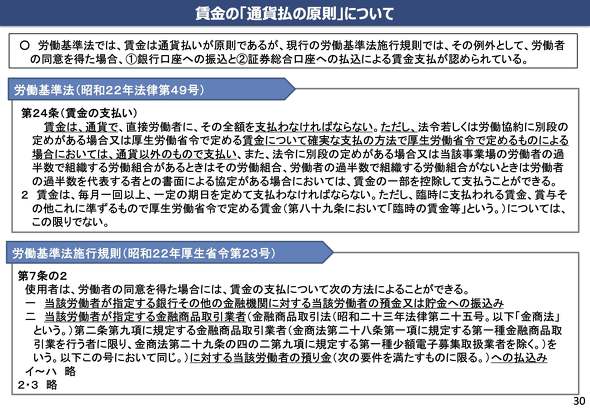

まず前提として、労働の対価である給与の支払いは、本来現金のみに限定されている。この原則は労働者の保護を規定した労働基準法にまとめられており、第24条において賃金は(1)通貨で、(2)労働者に直接、(3)全額、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払う──といった要項が規定されている。

ここでいう通貨とは現金を意味する。ただし、労働者の同意を得た場合のみ、例外として銀行口座か証券口座への振り込みが認められる。今日では多くの企業が労働者に報酬を支払う手段として「銀行口座への振り込み」を選択しているが、これは本来であれば例外というわけだ。

仮に、現金での支払いを第1の手段、口座への振り込みを第2の手段とするのであれば、今回新たに追加される給与デジタル払いは、“第3の手段”ということになる。

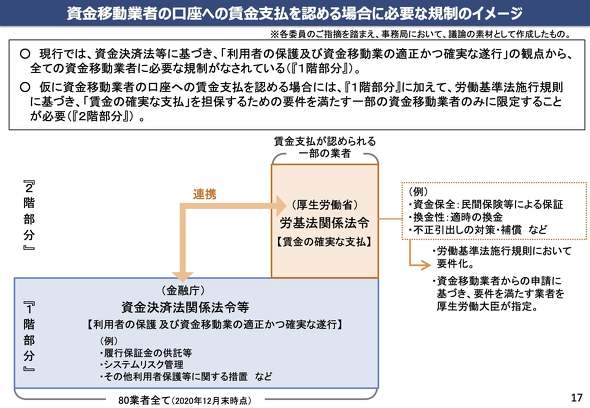

では、この第3の手段では、どういった仕組みで労働者に報酬を支払うのか。給与デジタル払いでは、○○Payやこれらのサービスを運営する、送金や決済に特化した登録制事業者「資金移動業者」が大きく関わってくる。

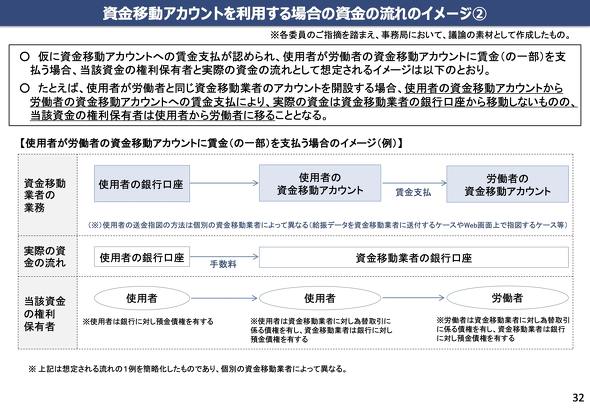

次の図は、実際に資金移動業者のサービスを利用した「給与デジタル払い」の資金の流れだ。もし労働者が給与を〇〇Payで受け取ると選択した場合、まず労働者が振り込んでほしいサービスを選択。雇い主側が同じサービスのアカウントから送金する──という流れが想定されている。

現状、資金移動業者が提供するサービスのアカウントに対して、別サービスから直接送金する方法は存在しない。そのため、給与のデジタル払いが実現した際はこういった形態になると考えられる。

ただし今後、従来まで銀行以外の接続が許されていなかった「全銀システム」に、資金移動業者が接続できるようになるという話も出ている。この仕組みが実現すれば、雇い主は自身の銀行口座から、労働者の希望する「〇〇Pay」のアカウントに直接送金できるようになる可能性がある。

関連記事

資金移動業者は銀行レベルに信用できるのか

銀行口座を活用した給与支払いについては、すでに多くの企業が安定した運用に成功している。給与デジタル払いについても、同じように一定の安定性が確保されることが望まれるだろう。そこで問題になるのが、資金移動業者を銀行と同じように信用できるのかという点だ。そもそも資金移動業者は何を目的に生まれた事業体で、銀行とはどう異なるのか。

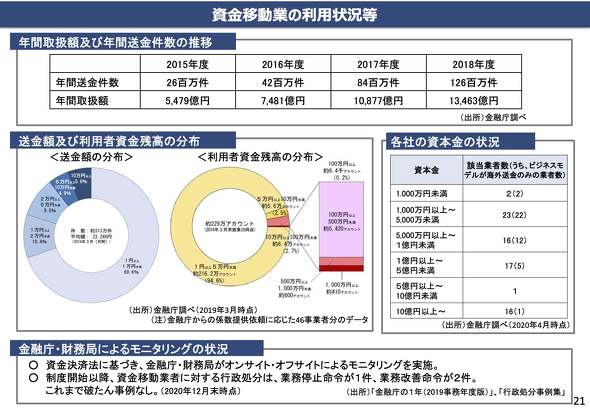

資金移動業者はもともと、2010年に施行された資金決済法において、銀行と消費者の間に立ち、送金や決済を円滑に行うことを目的として誕生した事業体だ。しかし「預け入れた資金の現金化と送金が可能」という特徴から、今では○○Payなどの名称で呼ばれるキャッシュレス決済系サービスの中核となっている。

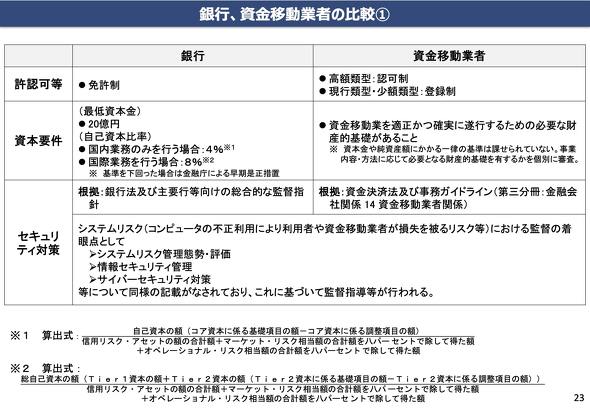

次の図は、厚労省が資金移動業者と銀行の違いを一部抜粋してまとめたものだ。銀行はいわゆる免許事業で、最低でも20億円の資本金と各種規制をクリアする必要がある。一方の資金移動業者は登録制であり、基本的には必要な供託金(利用者からの受取金に該当する金額)を預けていれば誰でも事業に参入できる。

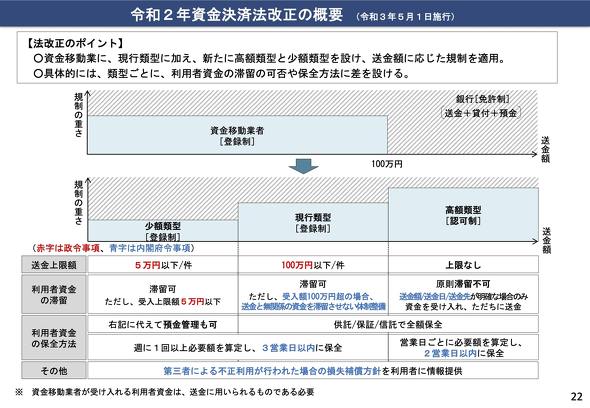

20年に施行された改正資金決済法には、資金移動業者と銀行の違いをさらに明確にする規定が盛り込まれている。資金移動業者が提供するサービスのアカウントの残高は「送金」や「決済」に使われることが前提と定められ、原則として滞留が認められなくなった。

特に、100万円を超える残高については「送金と無関係の資金の滞留がないようにする」ことが定められており、資金移動業者は残高を滞留させることで利益を発生させるサービスを提供できないようになっている。

改正資金決済法ではこの他、資金移動業者を(1)100万円以上の送金が可能な「第一種」、(2)19年までと同じ形態の「第二種」、(3)供託の条件が緩和される代わりに5万円以下の小口送金のみ可能な「第三種」──に分類している。「第一種」では送金を目的としない資金の滞留は認められないため、基本的に「給与デジタル払い」を担うのは第二種の事業体になるとみられる。

では、雇い主や労働者はこの第二種の資金移動業者を信用して良いのか。この点については、今後議論が交わされることになるだろう。しかし、デジタル給与が実現し、給与が〇〇Payのアカウントに支払われるようになれば、各アカウントの残高は大きく膨らむことになる。

アルバイトやパートタイムでも10万円前後、一般的なフルタイム労働者であれば数十万円の残高が毎月振り込まれるだろう。当然、不正引き出しを狙う悪質な第三者も増えるはずだ。各事業者は、セキュリティや資産保全の課題にこれまで以上に注力する必要が出てくるに違いない。

資金移動業者にとってはチャンス、ただし参入には障壁

資金移動業者、雇い主となる企業、労働者など、多方に影響を及ぼすデジタル給与。実現の折には、これらの関係者はどのような影響を受けるのか。

まず資金移動業者は、自社サービスのアカウントを実質的な「入金口座」としてユーザーに提供できる。決済にかかわるサービスにとって、最初にアカウントに入金させるというハードルは大きい。一方で、一度入金さえさせれば、派生する別サービスなどへの誘導がしやすくなり、新たな手数料収入の源泉になる。定期的に入金がある口座となればなおさらだ。

ただし、デジタル給与払いが始まったからといって、既存の事業者が一斉に市場に参加する可能性は低い。なぜなら、資金移動業者の中には送金に特化した事業者もおり、決済に使えるサービスを提供しているのは一部だからだ。

給与デジタル払いの提供に当たっては厚労省の認可を得る必要もある。そのため開始当初の段階では、多くても両手で数えられる程度の事業者が参加するにとどまるのではないだろうか。

関連記事

雇用側には「日払い」「週払い」がしやすいメリット

雇い主側の企業には、給与の週払いや日払いをしやすくなるメリットがあるだろう。現在、給与は銀行口座に毎月振り込む場合はほとんどだ。このやり方が主流化した背景には、給与は最低でも毎月1回以上支払う必要がある一方、銀行口座への振り込みには手数料が発生するという事情がある。

一方でデジタル給与払いでは、雇い主側が自身のアカウントから同じサービスを使う労働者のアカウントに送金する場合、基本的に手数料がかからない。銀行の口座間で送金する場合、同一行内でない限りは全銀システムを経由することになるため、ほとんどのケースで手数料が発生する。資金移動業者が提供するサービスの場合は、送金しても「残高の移し替え」という扱いになるため、銀行のようなシステム利用料が発生しない。

一部の企業では、交通費精算や手当の支給に〇〇Payを活用する例も出てきている。これらの支払いは労働基準法で規制されておらず、現時点でも行えるためだ。

例えばLINEは交通費を「LINE Pay」で支払う取り組みを行っている。またソフトバンクグループは、社員に対する「ニューノーマル支援特別一時金」の支給を「PayPay」で行った。ソフトバンクグループのケースでは、20万円の手当のうち、10万円は現金で全員に支給し、残り10万円については、PayPayアカウントを提示した社員のみに支払ったという。

労働者には「雇い主の悪用」リスクも

労働者側は雇い主側と同じく、月払い以外の方法で給料を受け取れるようになるメリットがあるだろう。一方で、いくつかのデメリットが発生する可能性も考えられる。

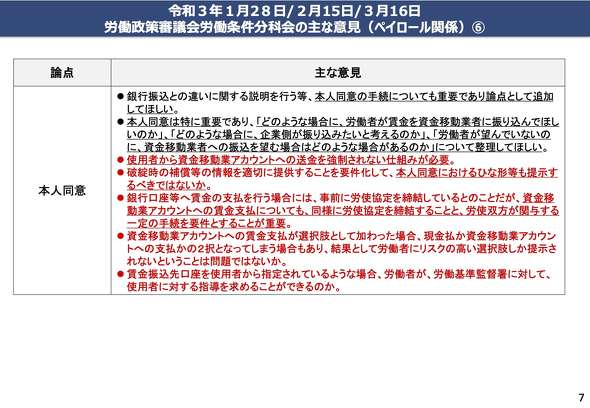

まず、雇い主側が給与の支払いをデジタル払いに限定し、特定のサービス以外での受け取りを拒否する可能性だ。厚労省の審議会ではこの問題に関する議論が行われており「強制されない仕組みが必要」との認識を示している。

実際、現状においても給与の振り込み先となる銀行支店が限定されるケースが少なからず存在しており、これが「給与デジタル払い」でも発生しないという保証はない。実際の制度化までに議論が進むことに期待したい。

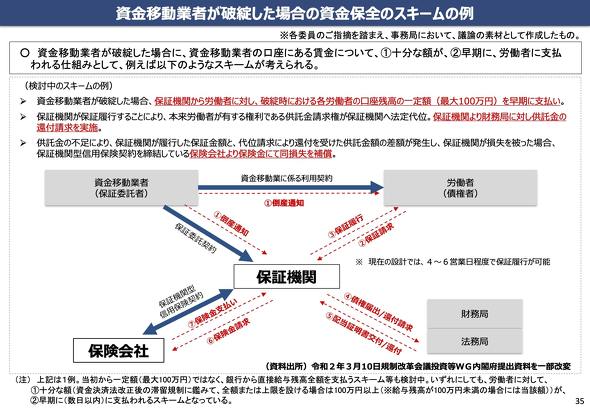

もう一つが資産保全の問題だ。銀行口座であれば、銀行が破綻したとしても預金者1人当たり最大1000万円までの預金と破綻日までの利息が預金保険制度で保証されている。しかし、資金移動業者の場合は「どこまで預金が保護されるのか」「破綻から払い戻しまでの手順や期間はどうなるのか」といった課題が残る。

これらが整備されなければ、仮に資金移動業者が破綻した場合でも、預金者に十分な補償が行われないことになる。厚労省の書類によれば、口座残高の一定額(最大100万円)を早期に支払う仕組みを検討中という。

安全性の議論は進むも、労働者側の使い勝手には課題か

事業者、雇い主、労働者にさまざまな影響を与えるデジタル給与。安心して使えるかどうか不安視する声もあるが、資産保全などに関する厚労省の議論を見るに、安全性については制度化までに何らかの対策が打たれる可能性が高いとみている。

一方で労働者側の使い勝手に関しては、資金移動業者のさらなる努力が必要になるだろう。現状、資金移動事業者のサービスは、決済に利用できるといっても最大で数万円程度の支払いが中心で、家賃や公共料金の引き落とし、請求書払いなど、銀行口座ほどの使い勝手を実現できている例は多くない。

雇い主からすれば、労働者側にシステムを周知する手間がかかるうえに、給与支払いに関するフローを大幅に変更する必要もある。そのため、仮にデジタル給与が実現したとしても、ソフトバンクグループやLINEのように部分的に導入するケースがほとんどで、メインの支払い手段として選択する企業はそこまで多くないのではないと筆者は考えている。

とはいえ、1人当たり数十万円単位の残高が定期的にたまるとなれば、資金移動業者のサービスも状況に合わせた形で変わらざるを得ないはずだ。最初の数年間で先行導入事例から問題点を洗い出し、調整を進めていけば、5〜10年後には導入企業を増やしていけるのではないか。

関連記事

関連リンク

からの記事と詳細 ( 実現が近づく「給与デジタル払い」とは何か 得をするのは誰なのか - ITmedia )

https://ift.tt/3ojAmqH

No comments:

Post a Comment